近年來,比亞迪在日本市場的攻勢明顯加快。不僅計劃在今年內將日本門店擴至100家,同時還在推進明星代言與電視廣告投放等品牌動作。

在即將開幕的日本移動出行展(原東京車展)上,比亞迪還將推出一款專門面向日本市場的“輕EV”產品。這也是比亞迪繼SHARK皮卡之后,第二款為中國以外地區(qū)特別開發(fā)的新車型。

要知道,日本的進口車規(guī)模并不算大。以2024年為例,進口車銷量領先的奔馳在日本年銷也只有約5.3萬輛。這樣的體量,只相當于比亞迪在一些省份兩三個月的銷量。

即便如此,比亞迪仍選擇“死磕”日本。這背后不僅有宣傳層面的考量,或許更包含著實實在在的商業(yè)價值。

挺進日系車“老巢”

日本進口車市場規(guī)模并不大,但具備強烈的“象征意義”。

日系車長期以“可靠、耐用、性價比高”著稱。在國內市場,比亞迪正逐步接過這一“務實家用車”的位置。若能在日本市場取得階段性突破,比亞迪在這一領域的領導力將被進一步強化。

更重要的是,這種“廣告效應”的影響遠不止國內市場。比亞迪的出海版圖與日系車的傳統(tǒng)強勢陣地高度重疊,雙方在多地已進入正面交鋒階段,在東南亞尤為典型。

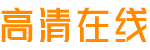

過去,印尼的日系份額一度高達九成,泰國、馬來西亞也長期維持在八到九成。電動化浪潮到來后,格局正在被改寫。

圖片來源:日經中文網

以泰國為例,2023年中國品牌市占率已升至約11%,同比翻番,日系份額跌破80%。其中,比亞迪表現(xiàn)亮眼,2024年總體份額約4.3%,躋身前五,在純電細分上則長期處于第一梯隊。

在印尼,趨勢同樣明顯。2024年,中國品牌份額達到約6.4%,同比提升明顯,日系車維持多年的“九成份額”格局開始出現(xiàn)松動。在純電動細分賽道,中國品牌份額已逼近九成。

這意味著,當新能源逐漸成為更多消費者的選擇時,比亞迪等中國品牌的增長勢頭將更加強勁。因此,拿下日本市場,將成為比亞迪在全球市場的“強勢背書”。

當比亞迪的產品在日本市場得到認可,也就意味著比亞迪具備了與日系品牌同場競技的實力。這不僅降低其他地區(qū)消費者的心理門檻,同時也增強了渠道合作伙伴的信心。

不過,考慮到日本本土品牌份額十分牢固,外界常以“象征意義”來解讀中國品牌在日本的投入。但對于比亞迪而言,這或許并非故事的全部。

比亞迪在國內用“油電同價”成功拿下了日系車占據多年的多個細分市場,而這套打法或許有機會復制到日本市場。

從這個角度看,日本市場或許并非比亞迪的“賠本買賣”,而是一次兼具象征意義與商業(yè)可行性的嘗試。

“輕EV”磨刀霍霍

日本作為全球第四大汽車市場,其規(guī)模可觀,但海外品牌份額長期不足一成。這塊“硬骨頭”在燃油車時代受日本市場特殊需求的限制而難以下口。

城市道路狹窄,機械式停車位對車寬常見要求1900毫米、甚至1850毫米以內。進口車一旦尺寸偏大,便天然被隔絕在主流用戶之外。過去購買進口車的多為富裕人群,停車并非障礙,卻很難擴展到大眾市場。

在小車領域,歐美車企的傳統(tǒng)優(yōu)勢并不明顯。日本品牌在油耗、空間利用率與場景的便利性上長期占優(yōu)。多年來雖有海外車企嘗試推出日本“專屬”產品,但大多小眾或短命,難成規(guī)模。

事實上,日本對乘用車長期實施零關稅,這進一步說明瓶頸不在關稅,而在產品、成本與本地化的綜合適配。

在電動化轉型上,日本政府持續(xù)通過購車補貼、稅費優(yōu)惠與基礎設施建設推動純電發(fā)展,但純電滲透率仍僅在約1%至2%的區(qū)間徘徊。比亞迪近幾年在日本的銷量同樣有限,單月難突破千輛,這也印證了“電動化+進口車”難以成規(guī)模的事實。

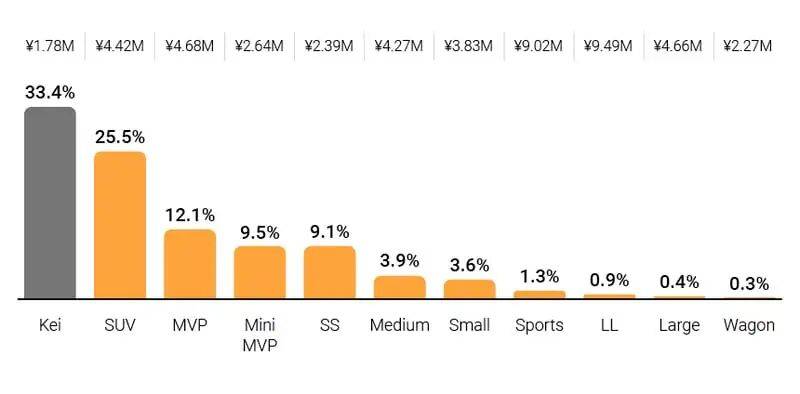

關鍵在于,機會并非不存在,而是沒有合適的產品。日本輕型汽車市場體量龐大,常年維持在三至四成的市場占比。該細分市場是在法規(guī)限制下誕生的特殊產物。

日本當地法規(guī)要求,輕型車車長不超過3400毫米、車寬不超過1480毫米、車高不超過2000毫米,排量660cc以下,最多乘員4人、載貨不超過350公斤。其使用成本與稅費更低,更符合日本用戶需求。

曾有研究機構的報告顯示,“輕EV”(純電輕型車)是最有潛力的細分賽道。原因在于,輕型車的通勤半徑與生活半徑相對固定,對長續(xù)航的依賴更低,里程與補能焦慮更低,這也就意味著電池容量很小也夠用,車輛的成本更加可控。

而在用車成本問題上,盡管日本電價高于中國,但有日本媒體的測算顯示,在稅費優(yōu)惠與年檢成本的疊加作用下,純電的使用成本明顯低于同級燃油車。這正是比亞迪必須做“輕EV”的核心邏輯。

把現(xiàn)有海外車型直接引入日本,往往難以滿足本地的需求與法規(guī)限制。海豚、海鷗等小尺寸車型雖然更接近日本道路與停車需求,但并不滿足輕自動車標準,稅費與保有成本無法享受輕型車待遇,空間上也未必比本土輕型車更有優(yōu)勢。

更大尺寸的純電車型則容易在車寬上跨過1850或1900毫米的硬門檻,很多機械位無法停放,與“親民”的品牌定位相沖突。

價格也同樣關鍵。當前日本本土的純電輕型車定價普遍在250萬至300萬日元區(qū)間(約合人民幣11.6萬元至13.9萬元),而主銷燃油輕型車起價均低于200萬日元。

影響價格差異的最大因素便在于電池體系。由于日本缺乏成熟的磷酸鐵鋰供應鏈,幾款知名的純電輕型車采用了成本更高的三元鋰路線,這在國內微型電動車上幾乎難以想象。

而比亞迪具備磷酸鐵鋰電池這項根本性的成本優(yōu)勢,加上日本的零關稅政策,其“輕EV”產品的定價有望進一步下探,甚至靠近“油電同價”。

從貿易角度看,即便比亞迪在日本銷量走高,日本也難以通過關稅抑制其發(fā)展。畢竟還需兼顧日系品牌在中國市場的現(xiàn)實處境。因此,比亞迪在日本進行中短期的產品與價格策略,具備相對穩(wěn)定的制度環(huán)境。

寫在最后:

與其說進口車與電動車在日本“沒希望”,不如說真正能帶來希望的產品形態(tài)尚未出現(xiàn)。

在燃油車時代,海外品牌難以在日本形成價格與產品力的顯著優(yōu)勢。對習慣日系的消費者而言,外來品牌只有實現(xiàn)明顯領先,才可能撬開規(guī)模化缺口。

在電動車問題上,現(xiàn)階段很難下“日本人不愿買電動車”的定論。更現(xiàn)實的解釋是,本土車企的電動化推進節(jié)奏偏慢,市面上真正合適的電動化產品并不多。

綜合來看,比亞迪這一輪在日本市場的攻勢,恐怕并不只是“象征意義”。推出“輕EV”的策略,既順應日本市場的規(guī)則與場景,也具備通過成本與價格吸引用戶的選擇。

這是一場帶有廣告效應的商業(yè)嘗試,但未必是“賠本買賣”。只要產品力與性價比拉開差距,渠道與服務跟上,比亞迪在日本的故事,有望書寫新篇章。